構造種別の中でも主要な構造である鉄骨造について書いていきます。

初めて鉄骨造を設計する人に向けて基本的な部分から考えていきたいと思うので専門用語は少な目でいきたいと思います。

①鉄骨造の材料的な特徴

鉄骨造は一般的にRC造に比べて軽い建物として認識されています。具体的に単位面積当たりの重量としては、RC造:1200~1600kg/m2 、鉄骨造:700~900kg/m2くらいのイメージになります。

材料単体としては、コンクリートは2.3t/m3、鉄は7.8t/m3と鉄の方が比重は大きいです。

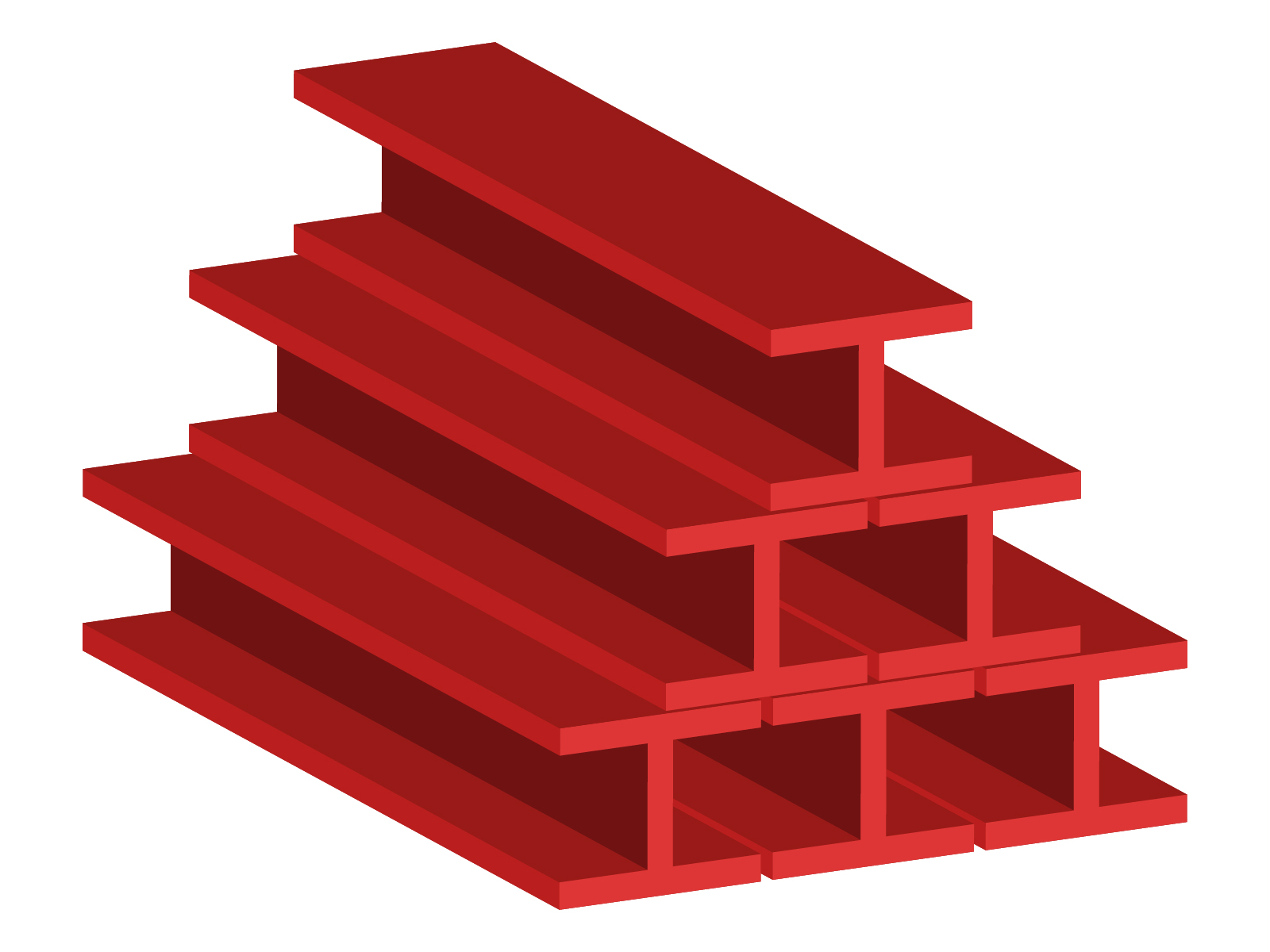

強度が高いことと、RC造と違って、全部が詰まった断面だけでなく、H鋼やコラムのように耐力が発揮しやすい部分にだけ厚みを持たせることで断面積を小さくすることで主架構の荷重を小さくしています。

また、外壁面には基本的に既製品の外壁を張ります。それらは基本的に工場製品なので、軽量で強度のあるものになるのでそれも建物全体としての荷重を小さくできる要因でもあります。

荷重以外には耐火性能について配慮が必要となるといった特徴があります。鉄はRC造のようにそのままでは耐火性能を要しないため、建物の必要な耐火性能に応じて耐火被覆を設ける必要があります。鉄は温度が高くなると強度が低下します。

耐火被覆には、吹付や巻き付け、耐火ボード、塗料と色々と種類があり、耐火、準耐火の違いによって求められる被覆厚が異なってきます。

見え方やコスト、使える部材サイズなど様々な要因によってどれにするかを判断していく必要があるので、意匠設計者も交えて方針を決めていく必要があります。

②特徴を踏まえて力を発揮させる

鉄骨造は断面積が小さくなっているため、最大限に材料強度を活かすためには部材の形状や負担する力の種類をコントロールしていく必要があります。

鉄骨造では同じ材料強度の数値を使って、引張や圧縮、曲げといった応力に対してまったく違った係数を使って許容応力度を設定していることからも、部材の活かし方が変わってくることがわかります。

係数というのも基本的には耐力を低減するものになります。まず、わかりやすいのは細い鉄骨部材に対しての圧縮力です。簡単にイメージできると思いますが、細い部材に圧縮力を掛けていくと、つぶれるよりも先に横にはらみだして折れます。これがいわゆる座屈です。

これと同じように大きな曲げモーメントを負担させた際にも、圧縮力が掛かっている部分と引張力が掛かっている部分ができるので、圧縮力が掛かっている部分が横にはらみ出して座屈します。これは単純に圧縮力が掛かって座屈する場合と区別して横座屈と呼びます。

このように、効率的でシャープな部材を実現することと引き換えにある条件下では十分に力を発揮できないような現象が起こります。

こういった材料の特徴を知ったうえで適切な部材配置や補強をしてあげる必要が出てきます。

なので鉄骨造はRC造と比べると、個別の補強部材の検討が多いと感じるかもしれません。

③計算仮定と整合させるディテールが重要

材料の特徴を活かすために、適切な補強をしたり、想定した力が流れるようにしっかりとコントロールする必要があります。

RC造は柱や梁、スラブなどが一体となっているので、多少想定と違った力の流れ方をしても、計算上で考慮していない余力があると考えられます。(当然状況にもよります)

一方で鉄骨造では、部材同士での接続が少ないため、想定外の余力というものが少ないと言えます。なので、少なくとも計算で想定している条件と現実でのディテールが整合していることがとても重要になってきます。

最も基本的なところから言えば、計算ではピン接合の梁として計算しているのに、H鋼のウェブだけでなくフランジも接合していたら、回転を拘束してしまうため半固定あるいは剛接合になってしまって曲げモーメントが発生してしまいます。

この場合に、計算対象となっている梁部材については、単純支持の条件で決めた中央断面と端部の断面が同じであれば特に問題にはならないです。しかし、支持点の部分が回転を負担できる状態になっていない、例えば反力が取れるような状態になっていない、H鋼梁の側面に取りついていたらその受け梁はねじれてしまいます。

このようなことにならないように計算対象となっている部材の断面算定だけに注目するのではなく、支点条件のような周辺状況についても細心の注意を払いましょう。

補強部材の配置の仕方や接続の仕方によっては適切な補強になっておらず、大きく想定の耐力と乖離していたなんてこともあり得ます。計算条件の力の流れを、主部材に限らず周辺のディテールも踏まえて設計していくことが重要になります。

コメント