【構造設計】機械設備図のチェックの視点の記事と同様に今回は電気設備図のチェックの視点を書いていきます。

機械設備に比べるとダクトのようにサイズの大きいものや、排水管のように勾配が必要になるものがないため大きく構造躯体形状に影響を与えることは少ないのが特徴ではあります。

ただし機械設備にはない躯体への打ち込みが発生するので、その点については十分に調整が必要になってきます。

〇シャフトスペース

電気のシャフトスペースはEPS(エレクトリックパイプスペース)と言います。EPSは階を跨ぐ配線が主にケーブルラックに支持されて通っています。そういった主要な配線を幹線と言います。

EPSの中には各コンセントや照明に繋がるブレーカーを集約した電源関連の電灯盤・動力盤や、情報配線(放送は自火報など)の弱電関連を集約した端子盤が設置されており、そこから各所に向かって配線が始まっていきます。

なのでEPSの周辺からはケーブルラックのスペースを確保するために梁レベルや梁せい、耐震壁の開口を調整する必要があります。

また大量の配線をスラブ打込む場合もあるので、梁が断面欠損とならないように梁レベルや位置についてあらかじめ配慮しておきましょう。

機械設備の時と同様に、床開口が多く必要となる場合には適切に床を支持する梁を追加したり、耐震要素に近い場合には水平力の伝達が問題ないかの確認を忘れないようにしましょう。

〇躯体へ打ち込むもの

配線に限らず電気設備については、照明やコンセント、スイッチなどを躯体に打込むことがあります。躯体に打込むと躯体においては欠損となるので、柱や梁、耐震壁においては耐力に影響が出るような打込みが行われないようにしましょう。

乾式フカシ壁を設けたり、増打ちをしたり、雑壁を設けるなどして必要スペースの調整をしましょう。また、漏水の原因になることから屋上スラブや外壁への打込みは原則やめましょう。

電気設備図の配線の種類が打込みになっている箇所についてきちんとチェックしておきましょう。天井を設けていないような場合にはどのようなルートで盤から各機器までが繋がっているのかをイメージするようにしましょう。

〇避雷針関連

屋上の避雷設備(避雷針や避雷導体)から地面にまで接続するために、RC造の場合には専用の鉄筋を柱の中に設けます。どこの柱にどのような避雷設備専用の鉄筋を設けるのかは構造図に記載しておく必要があります。

また、避雷針や避雷導体をどのように支持するのか、屋上の目隠し壁や塔屋との納まりについても確認しておきましょう。

〇自動火災報知設備(自火報)

自火報設備の感知器の種類や配置ピッチを検討するにあたって梁せいが非常に重要になってきます。天井を張っていない場合には感知器の種類(熱感知器、煙感知器など)によって異なりますが、一定サイズ以上の梁せいで区切られる場合にはその範囲ごとに感知器が必要になってきます。

基本的に構造設計者がすべてを確認することはできないので梁情報を渡して設計してもらうことになりますが、こういった調整をしていることを把握しておいて、断面の変更をした場合にはきちんと伝達して調整するようにしましょう。

参考:感知器の設置基準

〇スリーブ

電気配線は小さいの1つのスリーブに複数本をまとめて通してしまうことが多いです。ただし、ケーブルラックはスリーブを通せないことがほとんどなので、スリーブ部分ではラックを切ってもらうか、梁下を通せるように調整しましょう。ピットの場合には基礎梁に人通孔のような大きな開口を設けて通す場合もあります。

〇機器荷重

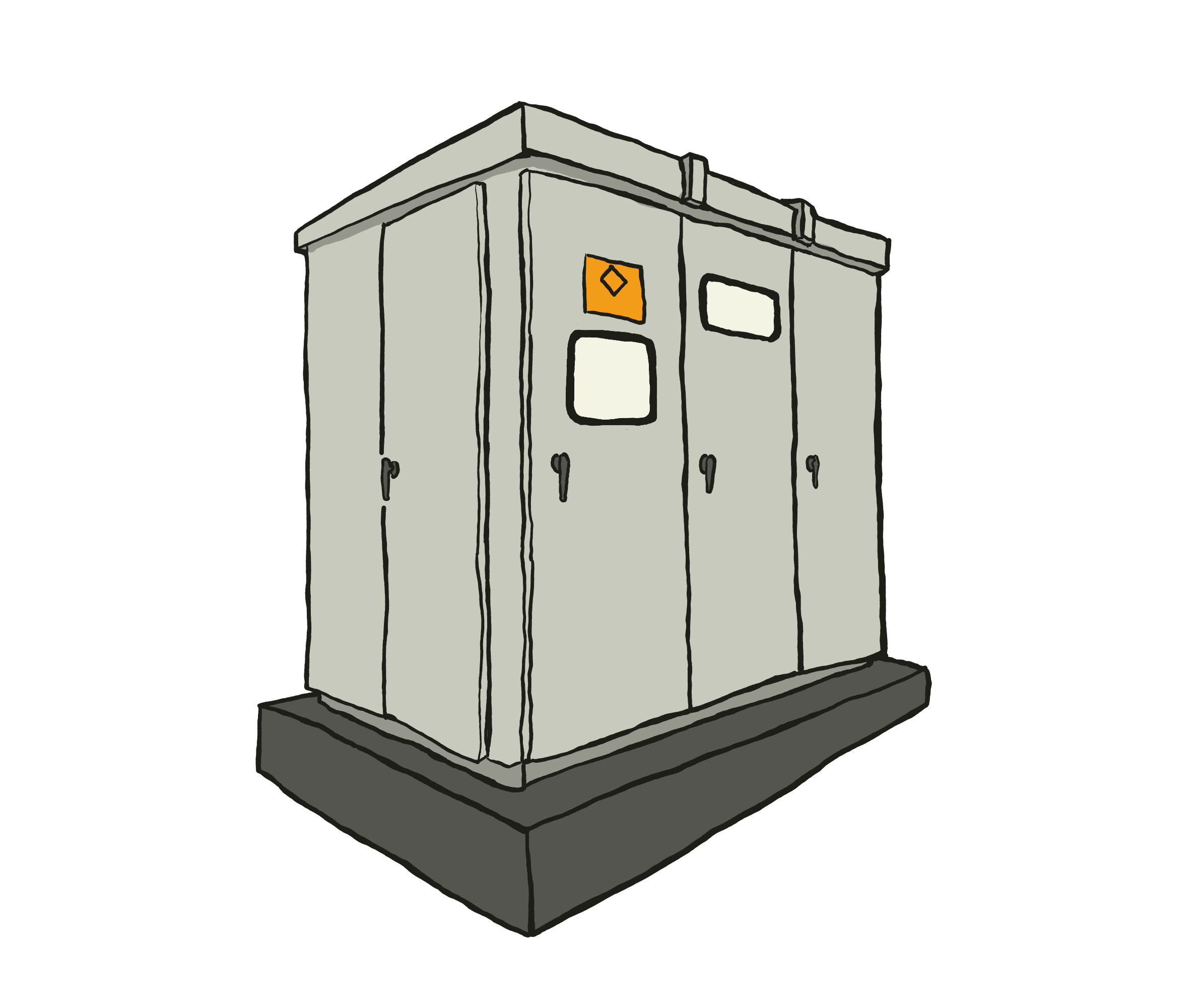

電気設備で荷重が大きいのは受変電設備(キュービクル)と発電機関連です。この設備自体の重量が大きいのと、室内に設置する場合にはシンダーコンクリートといって300mm厚のコンクリートを電気室全体に設けることが多く部材への影響が大きいです。荷重が大きいことと合わせて梁やスラブのレベルも下げるので下階への影響も含めて確認するようにしましょう。

あとは大きな機械設備を動かすためには近くに動力盤が出てくるので、そちらについても荷重が漏れないようにしましょう。

機械設備と同様で竣工時に設置されているものだけでなく、将来の更新や増設も見通しての荷重設定も重要なので建築計画と合わせて適度に設定しましょう。特に電気設備については、停電可能なのかによって考え方も変わってくるので運用も踏まえて考えましょう。

コメント