建築設計を仕事にするためには避けては通れないのが一級建築士試験。

一級建築士試験の中でもボリュームが大きく苦手意識を持っている人が多い科目が構造です。

構造について教える場合には、苦手意識を払拭し、暗記量も軽減するために構造設計の大きな世界観を伝えるようにしています。

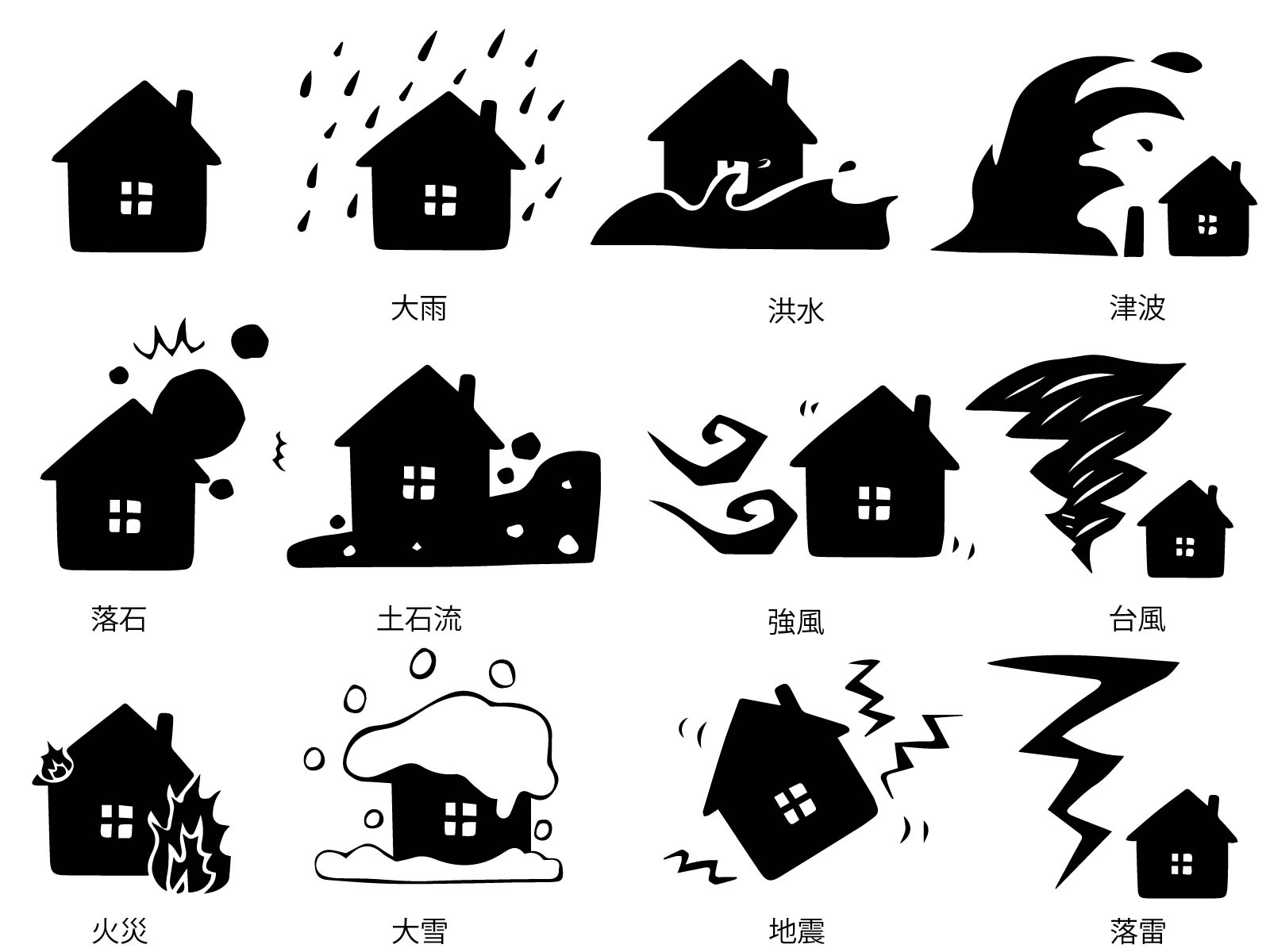

現実的な自然災害に対してどのように対抗するかを考えた結果の仕組みではありますが、専門職としている人にとってはそれを当たり前としていて疑問に持たなくなっている部分はありますが、それ以外の人から見るとピンとこない部分もあるので、そういった部分を伝えていきたいと思います。

今回のポイントは3つになります

①複雑・未知なものを簡略している

②単位と分母・分子の関係から読み解く

③大地震時には損傷前提で設計している!?

①複雑・未知なものを簡略している

建築構造設計は複雑かつ未知な自然外圧(風や地震など)に対してモデル化(簡略化)することで定量的に扱えるようにしている工学です。

なので、実務として設計をする場合でもそのことを前提に構造計算での部分的なOKやNGといった判断の前に大きな視点で安全である理由を考えてから、それを具体的な数値で示せるよう検証するといった流れになっています。

複雑で難しいと思いがちですが、実は何かの事象を簡略化しているものになるので、どんな事象をどのようにして、どの程度の簡略化を行った理論なのかを考えると受け入れやすくなります。

②単位と分母・分子の関係から読み解く

次に混在しやすいのが、外力側(地震荷重、応力など)の評価をしているのか建物側の耐力などの評価をしているのかです。

式などが複雑になった時にもこの二つの区別と単位に注目すると混乱が少なくなります。

単位と同じくらい重要なのが、計算式の中に出てくる項が分母にいるか分子にいるかです。

分子にある要素の数値が大きくなるもしくは分母の数値が小さくなると結果として出てくる数値は大きくなります。当たり前のことかもしれませんがこの関係が自分のイメージと繋がるかどうかは結構重要です。

例えば、柱の水平剛性を計算する式では、断面二次モーメントやヤング係数は分子、柱の長さは分母にきます。これは公式を覚えていなくても、柱の水平剛性が大きくなる(硬くなる)には、断面形状や材料係数が大きくて、柱が短くなれば硬くなることは、別に専門家でなくても想像はできることです。

あとはそれとセットで乗数がつく項があれば、それが他の要素に比べて影響が大きいということがわかれば大きな判断する上では特に悩まなくなります。詳細な検討をするときに細かな係数は確認すれば良いだけです。

一級建築試験レベルの危険側かどうか判断するレベルであればこれで十分ですし、こういった感覚と繋げた理解がベースにあれば、より上位の判断ができるようになったり、基本的なミス(勘違い)もなくなっていきます。

③大地震時には損傷前提で設計している!?

建築基準法の中では地震に対して大きく以下のように二つに区分しています。

・中地震(震度5強以下程度)・大地震(震度6弱以上)

この区分に対して建物に要求されるものが変わってきます。中地震に対しては損傷がないように構造設計することになっていますが、大地震時に対しては倒壊を防止すればよい(人命を保証する)とされていて、機能維持、財産価値が守れないことがあります。

これが建築基準法が最低基準を定めている法律と言われる所以です。

ちなみに一般的に言われる震度7というのは上限がなく、極端なことを言えば無限の大きさを対象にした言葉になります。なので、震度7に対しての性能を保証をすることは不可能なので、震度7に対して損傷しませんなどという設計者は本質の理解が薄い可能性があります。

なので、大地震が起きた場合には致命的な損傷はしないように、部分的な損傷は許容しながら、安全な損傷の仕方を想定して、想定通りとなるように不確定要素を取り除けるように安全率をどのように設けていくかが、建築基準法に定められているものではないので構造設計者の腕の見せ所になってきます。

この建物は大地震に対してどのように考えていますか?という問いに対しての答え方で信頼できる構造設計者かどうかがわかると言っても過言ではありません。

コメント