建築基準法は社会状況の変化に応じて、常に改定が行われていきます。

特に構造関連の内容に関しては、大きな地震が起きた後に改定されることが多いです。

それは地震被害を踏まえて、現行法規の不十分な部分が見えてくるので、それに対応するために改定するという流れになっているためです。

改定の内容についてはすでにいくつかのサイトでまとめてある内容なので改定内容の具体的な中身の解説ではなく、建築基準法の改定の変遷からどういった視点を学ぶ必要があるのかを書いていきたいと思います。

※言葉の定義として実際に改定されているのは建築基準法ではなく施行令や告示の場合もありますが、記事の趣旨としてその区分をすると文章が複雑になりわかりずらくなるため、法という言葉で表現します。

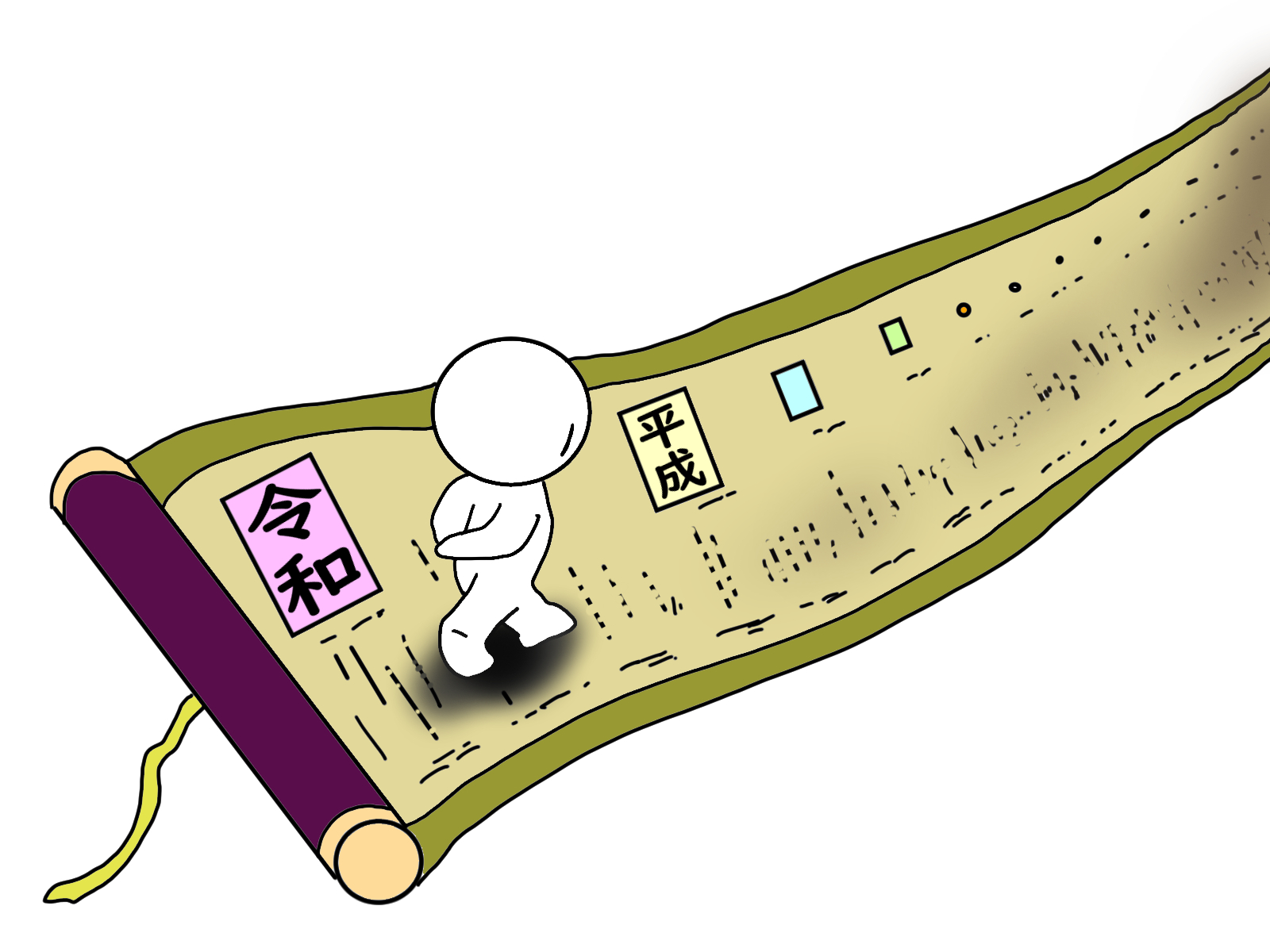

建築基準法 構造関係規定の変遷~その背景は...

建築構造設計べんりねっと 様からお借りしました。改定の内容を簡単にでも頭にいれていただけると読みやすいかもしれません。

今回のポイントは3つになります。

①理論や実験はあくまでも想定でしかない

②改定が新たな被害事象に繋がっている

③一歩先を読んだ設計を目指す

①理論や実験はあくまでも想定でしかない

構造設計で使っている計算式には大きく分けて理論式のものと実験の結果から導いた実験式の2つがあります。動的試験をしたからと言って十分な実験とは言えないですが、評定を取得している工法であっても、動的試験ですらされていないものもあり、単純に実験がしてあるからと言って完璧なものではありません。

どちらが精度が高いとは一概に言えませんが、いずれにしてもこれまでの被害結果からすると、どちらも完璧なものと言えないという認識を持つことが不可欠です。

必ず前提条件というものがあるので、結果だけでなく今回適用できるものなのかをしっかりと確認しましょう。

参考:詳細な検討をしたからと言って安全とは限らない

参考:構造設計者(エンジニア)は未知課題に謙虚に向き合うことが不可欠

それだけ地震によって生じる事象というのは複雑なものであって、単純化している計算ではとても再現しきれないということです。

②改定が新たな被害事象に繋がっている

これは決して法が改悪されているという意味ではありません。

法改定は、地震が起きたときに最も影響が大きかった部分に対して行われます。

初期の方の改定ではRC柱の帯筋のピッチの基準が強化されました。それ以降に、各部材のせん断保証設計や剛性率や偏心率の規定、それ以降に耐震天井の規定ができました。

これが何を意味しているかと言うと、元々は柱が先行して崩壊していたから、他の部分は崩壊しなかったけれども、柱を強化したことで次に建物が崩壊するためにクリティカルになる部分が変わったといくことを示しています。

例えば、柱梁がせん断破壊していたものをせん断補強筋の規定で耐力を高めて壊れないようにすると、次に付着や接合部の破壊が生じることになるといった関係のことです。

近年になって天井のような非構造部材についての耐震性について注目度が高まっているのは、構造躯体については崩壊はほとんどなくなったので、次にクリティカルになる部分が非構造部材になったとも言えます。

③一歩先を読んだ設計を目指す

法を改定することで、前回の地震で問題になった事象は解決しても、それに起因して別の箇所が損傷・崩壊するという流れが見えてきたと思います。

ここから学ぶべき点としては、常に他に不十分なところは残っていないか?前回の地震で損傷・崩壊した箇所が、次回の地震で無事であった場合に次に損傷・崩壊する可能性があるのはどこかということを予測することです。

ここで難しいのは、大地震の場合にはどこかを損傷させるなどしてエネルギーを吸収して地震のエネルギーを吸収しているため、損傷を防止すると別のどこかを損傷させ必要が出てきてしまうので、吸収力を上げるのか、建物の耐力を大きく上げるのかといったバランスを考えていく必要が出てきます。

参考:耐震性は耐力と硬さ(剛性)のバランスで考える

前回の地震で損傷した部分のみの耐力をちょっと上げれば解決するといった単純なものではないと言うところが難しいところであり、腕の見せ所にもなってきます。

コメント