これまでにいくつか法改定の変遷について書いてきました。

基準法の変遷から学ぶこと

法改定の背景を知り構造設計を魅力的なものへ

今回はその中でも杭の耐震設計の変遷について書いていきたいと思います。

上部構造に比べて杭の設計についてはまだ新しい印象を受けます。地面の中というの見えないこともありまだまだ未知なことが多いです。それを踏まえて今後考えていきたい点を合わせて書いていきます。

今回のポイントは2つになります。

①杭の耐震設計の変遷

②まだまだ未知が多い杭(地面)の世界

①杭の耐震設計の変遷

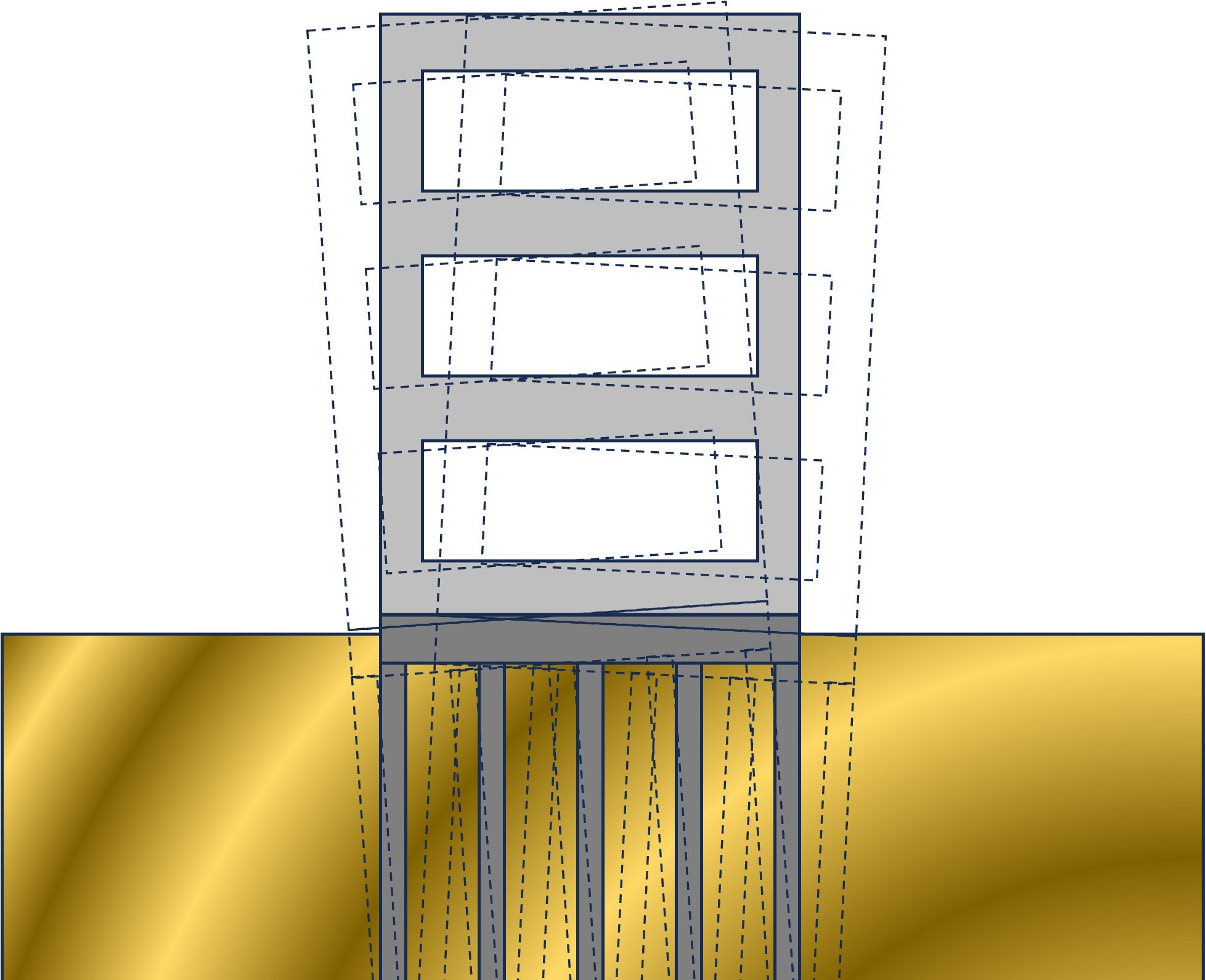

S53年(1978年)に発生した宮城県沖の地震の被害で、上部構造には重大な障害が発生しなかった建築物において、杭頭部の破壊、杭のひび割れ棟の被害が生じたという報告がありました。

この被害報告を受けて、建築物の上部構造と基礎構造の耐震性は同じ水準での設計が必要であるという議論があがりました。

S59年(1984年)に日本建築センターからは杭の一次設計を初めて規定した『地震力に対する基礎の設計指針』が発刊されました。

一方で同年に、建設省から通達が出たものの、そこでは法的に杭の設計を義務付けることにはなりませんでした。

現在もですが地盤については非常に未知なことが多く、法的に定めるまでの見解がまとめきれなかったことと、以下の記事でも書きましたが、日本では基準法で一度決めてしまうと非常に変更がしにくいという特徴があるのでこういった形になったことが想定されます。

参考:法改定の背景を知り構造設計を魅力的なものへ

そのような状況の中、国よりも先行して東京都がH3年(1991年)に軒高さ15m以上又は階数5以上の建物においては杭に対する中地震時(一次設計)に対する検討を行うように義務付けました。

基準法としてはH12年(2000年)の法改定で中地震時(一次設計)に対する検討を行うように義務付けられました。

2001年の建築基礎構造設計指針(日本建築学会)の改定の際に大地震に対する検討が明確化されましたが、地盤定数や設定は解析モデル等の整備が一部不完全でしたが、2019年の改定で未完部分が補われました。

②まだまだ未知が多い杭(地面)の世界

2019年の建築基礎構造設計指針では具体的な方法が明記されていますが、検討方法は多数示されており状況に応じて使い分けられるようになっています。

これは検討方法の取り方によっては、外力にも幅があるし、クライテリアとしても最大変形をいくつにするのか、杭頭の塑性化を許容するのかといった幅があります。

一番安全側の設定を積み重ねた場合と一番危険側の設定を積み重ねた場合とで、地盤の状況にもよりますが杭材料コストベースの比較でいうと余裕で1.5倍は超えるようなイメージだと思われます。

そのため建築基礎構造設計指針で明確化されたといっても法的な義務付けはできない状況だと思われます。

杭の耐震設計の変遷からもわかるように杭の大地震時を言われ出したのが2001年だとするとそれ以前に設計した杭はたくさんあります。それでも大地震時にあまり問題になっていないという事実も踏まえて、外力やクライテリアが過剰になりすぎないように設定していくことが構造設計者に求められていて、これがまさに性能設計になります。

参考:余力をどのように設定する?過剰思考になっていない?

全体的に未知な部分は多いですが、影響の大きな部分としては液状化の評価や、地盤の減衰効果、基礎の根入れ効果、杭内のセメントミルクの強度の効果などかなと考えています。細かなところを考え出したら無数にあるのでまずは大きな部分を押えていくことが重要です。

現実事象と理論とのバランスを見ながら今後も考えていきたいと思います。

コメント