構造設計をしていると当たり前のように材料強度を使用して検討をしています。

長期や短期といった人間が設定したものに対して都合よくが材料自身が強度を区分しているわけはないので、人間が意図を持って設定した数値になります。

その意図を把握することで、単純に検定を満足させる以外の判断軸を持つことができるようになり、設計の中での自在性を上げることができます。

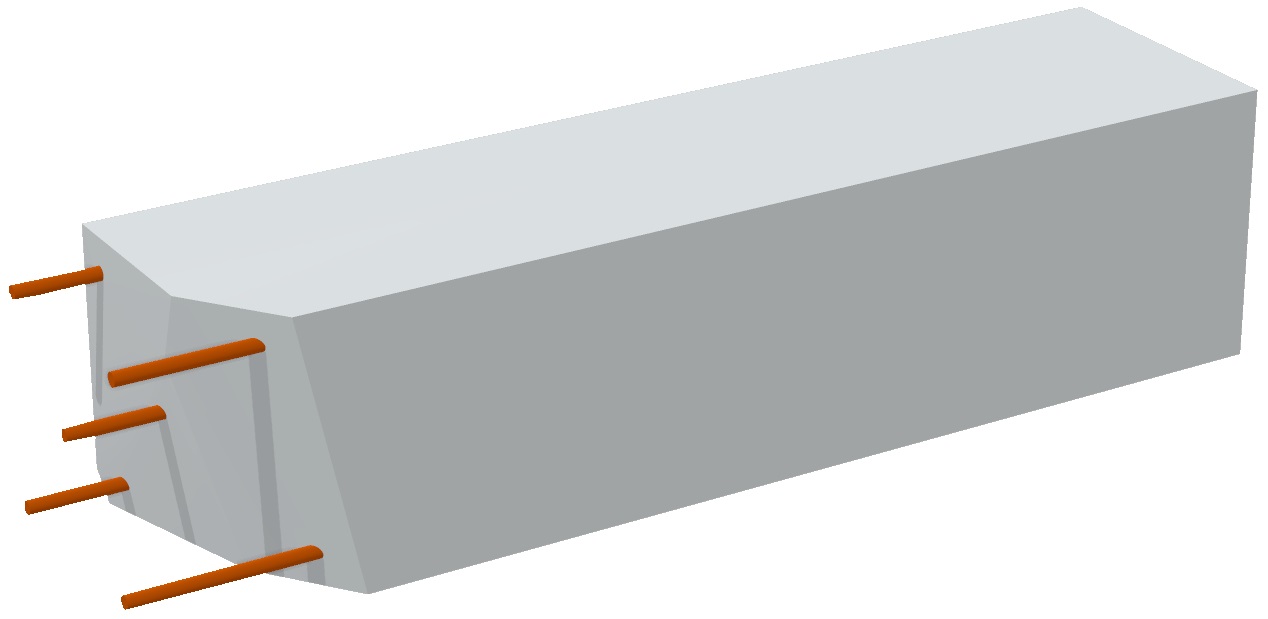

今回はRC造に関するコンクリートと鉄筋の材料強度の背景について書いていきたいと思います。

コンクリートはひび割れが特徴でもあるので特に長期の材料強度の設定の仕方と弱点となる脆性的な破壊に対しての考え方がポイントです。

〇コンクリートの圧縮

長期:コンクリートのFcに対して1/3以下に制限しています。これはコンクリートのクリープ変形の進行による障害を生じさせないための限界値として設定されています。コンクリートにはほとんどひび割れは生じない状態です。

短期:コンクリートのFcに対して2/3以下に制限。(材料強度に対して1.5倍の安全率相当)コンクリートに微細な損傷が生じるものの、その損傷は、主に骨材とモルタルの境界面に生じる微細な付着ひび割れ。地震後はひび割れがとじる範囲。

〇コンクリートのせん断

長期:せん断応力度に対しては2つ式があります。Fc21を境に使い分けることになります。(Fc21の場合にはどちらの式でも同じ値)

強度が低い場合に使用する1/30Fcの式は引張強度に対して3倍の安全率を取っていることになります。

式を使い分けている理由としては、コンクリート強度が高い範囲では圧縮強度の増大に対して引張強度の増大は小さく比例関係になりません。それを簡易的に表現した式が0.49+Fc/100になります。

圧縮の長期許容応力度と同様に、せん断ひび割れが生じない状態になります。(せん断ひび割れが生じる応力度の下限値に相当しており、安全側の数値を取っています)

短期:長期許容せん断応力度の2倍ではなく1.5倍としています。これはせん断ひび割れ後の粘り強さに乏しいことから安全率が高めに設定されていることを意味しています。

さらに安全率として、この強度はコンクリート単体ではなく最低限のせん断補強筋(0.2%)が配されていることが前提となっています。このことから柱梁の最低せん断補強筋比が0.2%と規定されていることと繋がってきます。

少し余談ですが、梁のせん断補強筋(STP)は梁幅が350mmまでは2-D10@200で0.2%を満足します。こういった具体的な寸法に置き換えて覚えておくとチェックがしやすくなります。

〇付着強度

付着割裂破壊はコンクリートのせん断破壊と同様に粘り強さに乏しい破壊形式になります。

そのため、安全率の考え方はせん断と同様で長期の安全率が1/3で、それに対して短期は1.5倍となります。

このことから、脆性的破壊に対しては強度に対して1/2としていることになります。

〇鉄筋の圧縮

長期:鉄筋はコンクリートに比べて靭性に富んだ材料であるため、前述したコンクリートのせん断が安全率を高めに設定しているのに対して、材料強度F(規格降伏点)に対して2/3と低めの安全率にされています。

短期:材料強度Fをそのまま採用しています。

〇鉄筋の引張

長期:鉄筋単体であれば引張強度も圧縮強度も同じになるのですが、コンクリートと併用していることによって上限値が制限されているというところがポイントになります。

コンクリートの曲げひび割れ幅を0.3mm程度以下に制御する目的でひずみを0.001程度以下としています。そのため、材料強度Fが高くても215N/mm2を上限にしています。

ひび割れ幅を制限する目的から太径の鉄筋(D29以上)の場合に、付着性状が劣化するため、さらに制限値を低くして195N/mm2になっています。

この強度の考え方がRC造を設計する場合に重要な考え方になってきます。こういったちょっとした数値の違いを単に暗記的に捉えるのではなく、背景を理解するようにしましょう。

言い換えると、梁の曲げの検定(つり合い鉄筋比以下)で検定比が1.0の場合には0.3mmのひび割れが発生していると考えられます。それも踏まえて検定比の余裕を持たせましょう。

これは設計者の判断になりますが、個人的には下端の主筋については2段筋で検定比を満足させているとひび割れが0.3mm以上を許容している感じがするので1段筋になるように設定しています。

短期:材料強度Fをそのまま採用しています。

〇鉄筋のせん断

長期:引張応力度と同じ値が採用できますが、上限値は195N/mm2としています。RC造のせん断耐力に対しては、鉄筋の耐力を考慮する場合としない場合の耐力算定式があります。

鉄筋の耐力を考慮した算定式を使用する場合には、長期でのせん断ひび割れを許容することになります。鉄筋の耐力は考慮せずコンクリートのせん断耐力の算定式が主流で使用されています。

加算できる耐力というのは0.2%以上入れた分になります。耐力の算定式に、鉄筋の耐力が入っていない場合でもコンクリートのせん断部分に記載したように0.2%分は考慮した前提になっています。

短期:原則材料強度Fですが、ひび割れが過大にならないようにひずみ度が0.002に相当する応力度になります。

これらの概念も踏まえてぜひこちらの記事も改めて読んでみてください。

RC造①~材料の特徴と剛性変化~

RC造②~変形と状態の関係~

コメント