こちらの記事で応力図について書きました。

【構造設計】応力図チェックの視点①

今回の記事はその続きになります。応力図の中でも曲げモーメント図について少し深堀した内容について書いていきます。

①曲げモーメントは引張と圧縮でできている

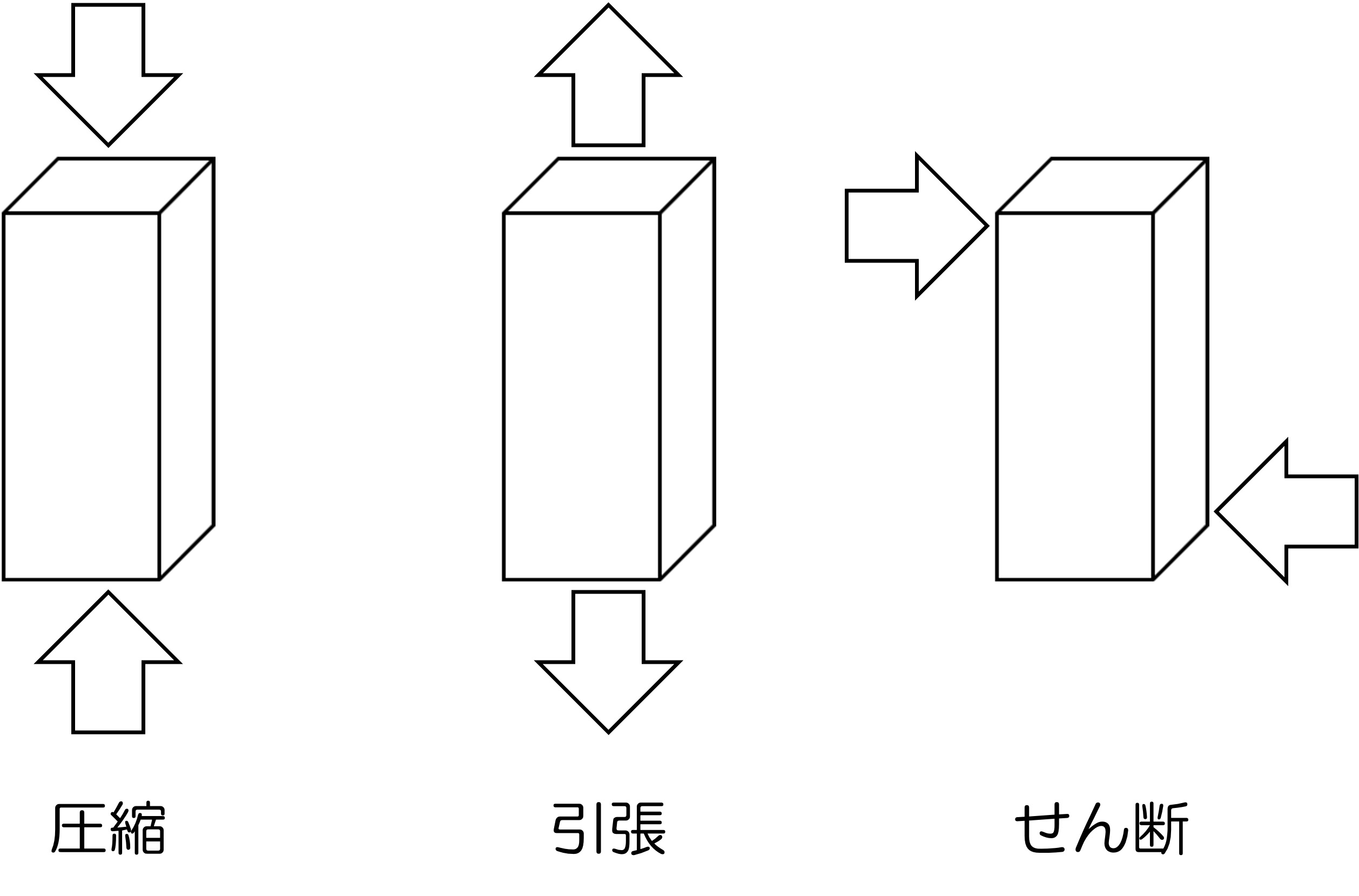

曲げモーメントとは、部材を曲げるように働く力のことを言います。曲げモーメント(kN・m)とせん断力(kN)と軸力(kN)とも単位が異なっており、力の特性が違うことがわかると思います。

せん断力や軸力については、部材に対しては力の大きさは位置によって異なってきますが基本的には断面全体に同じ特性の力を負担させます。

しかし、曲げモーメントについては部材を曲げた様子をイメージしたらわかると思いますが、折り曲げて曲線を描いた場合に、伸びる側(引張力)と縮む側(圧縮力)があります。

ここでH鋼を思い出してもらうと、端部の圧縮力と引張力が大きくなる部分にフランジがあって、効率よく力を負担していることがわかると思います。

このように曲げモーメントの場合には断面に対して引張力と圧縮力という特性の異なる力が発生しており、これが曲げモーメントが他の応力と異なる点です。

断面内で軸力図やせん断力は力の種類に変化がないことから応力図を書くときに、図の向きは問われませんが、曲げモーメント図は図の向きによって意味が異なるため書くときのルール(引張側に図を書く)が明確に決められています。

②引張と圧縮で材料の特性が変わる

引張られる向きがなぜ重要かというと、多くの材料が引張力と圧縮力に対しての特性が異なるからです。

まずはRC部材についてどのように異なるかですが、基本的にRC部材は、圧縮力に対しては圧縮強度の高いコンクリートで負担します。引張力に対してコンクリートは非常に弱いので鉄筋(主筋)で負担することになっています。

参考:【構造設計】RC造の材料強度の背景

次に鉄骨部材のH鋼ですが、圧縮力と引張力に対する材料強度自体は同じになりますが、H鋼に限らず細い鉄骨部材においては圧縮力に対しては座屈という現象が発生するため、材料強度の低減が必要になってくる場合があります。このように軸力の種類によって耐力の評価の方法が変わってきます。

③特性を踏まえて適切に補強をする

軸力の種類によって耐力の評価が変わってくるので、補強においても適切な位置で行う必要があります。

例えば、梁主筋であれば上端筋と下端筋があります。極端なことを言えば、引張力が働く側だけに鉄筋を配置してあげれば経済的な鉄筋量とすることができます。実際にはクリープ変形防止の役割もあるので半分の本数以上は入れるようにしています。

このことからも引張側が上下のどちらかを把握できていないと、どちらにもたくさん鉄筋を入れることになってしまうことがわかります。コストが高くなるだけならまだ安全性に問題がないですが、鉄筋を増やす位置を上下間違えてしまっては安全性に問題が生じてしまいます。

ちょっとした補足になりますが、長期荷重しか負担しない小梁であれば、中央の上端、端部の下端に対しては圧縮力しか生じないので、中央と端部で配筋本数を変えて経済的な断面にします。

このように端部~端部まで通っていない配筋をカットオフ筋と言います。

途中で途切れることになるのでどこで途切れさせるのかが重要になってきます。これも応力図を読み解きながらどのように定着を取るのかが設計者に取って重要な判断になります。

H鋼の鉄骨梁においても圧縮側で座屈しないように横補剛というつっかえ棒の役割の部材を直交方向から配置します。(正確にはつっかえ棒のようなものを配置するだけでなく、両方向からブレースで引張ってあげるというやり方もあります)

この横補剛が必要となるフランジ部分というのは、応力状態によって上フランジであったり、下フランジであったりします。なので、RC造の鉄筋のように配置を間違えないようにすることが重要なことになります。

コメント