【一級建築士】

【一級建築士】 【構造設計】応力図チェックの視点②~曲げモーメント図の向きが重要な理由

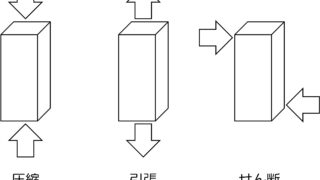

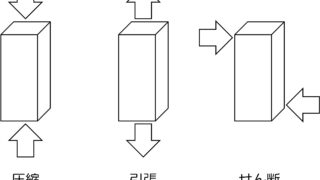

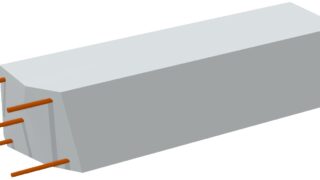

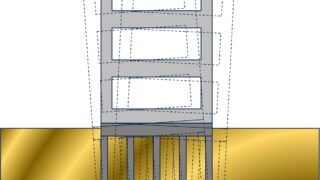

こちらの記事で応力図について書きました。【構造設計】応力図チェックの視点①今回の記事はその続きになります。応力図の中でも曲げモーメント図について少し深堀した内容について書いていきます。①曲げモーメントは引張と圧縮でできている曲げモーメントと...

【一級建築士】

【一級建築士】  【構造設計】

【構造設計】  【一級建築士】

【一級建築士】  【人材育成・仕事基礎】

【人材育成・仕事基礎】  【人材育成・仕事基礎】

【人材育成・仕事基礎】  【構造設計】

【構造設計】  【構造設計】

【構造設計】  【構造設計】

【構造設計】  【構造設計】

【構造設計】  【構造設計】

【構造設計】